Par D’Espinassous, paru dans Le Cycliste Novembre 1900, et la Revue mensuelle du Touring-Club de France, juillet 1902

À Monsieur le docteur Julliard.

Il est d’étranges rencontres.

Je quitte Die à 4 heures. Le ciel, d’un bleu noir, resplendit d’étoiles : sur le levant, une légère lueur indique l’approche de l’aube. Les champs sont silencieux, pas le moindre frémissement sur les feuilles des hauts peupliers, la route est déserte, tout dort encore.

Insensiblement le ciel s’éclaire, les étoiles pâlissent, le jour paraît : une délicieuse fraîcheur succède à l’air lourd et chaud de la nuit, et sous les noyers de Châtillon, dans la grande ombre du Glandaz, ma bicyclette court joyeuse.

Ce village dépassé, le chemin de Grimone, laissant à gauche celui de Menée, franchit le Bez et ne tarde pas à s’engager dans le défilé d’Aygat. D’un aspect très sauvage, ces gorges n’ont pas le pittoresque romantique de celles de la Bourne, et présentent un caractère plus méridional. Sur leurs pentes escarpées, je n’entends ni la hache du bûcheron, ni les clochettes du troupeau lointain. Nul bruit que celui du torrent roulant ses eaux sur les galets.

Les roches ont de magnifiques colorations. Leur couleur dominante est le gris bleuté, souvent taché de jaune, de bistre et de rouge. Des

cépées de hêtres au vert clair, se détachant sur le noir des sapins atténuent l’austérité du paysage. Cette route est fort agréable, surtout le matin, mais ne peut se comparer, à mon avis, à celles du Vercors ou de l’Arly.

Après un court tunnel elle passe entre de gigantesques escarpements aux tons éclatants : c’est la fin du défilé.

Je m’assieds au bord du chemin, et levant les yeux, j’aperçois très haut, une ligne d’arbres décrivant de brusques lacets sur le flanc de la montagne.

C’était la route qui se livrait à une véritable escalade.

Au sommet, la vue sur l’abîme, où d’énormes rochers se dressent en obélisques, est vertigineuse. Je descends ensuite dans la verte vallée de Glandage et immédiatement commence la longue rampe du col.

Je montais lentement la dure côte et venais de traverser Grimone, quand subitement, sans bruit, un cycliste me dépasse. Vêtu de noir, très grand, très maigre, et comme particularité, cheveux châtains et moustache rouge, il me paraît déployer une force peu commune. Un sac volumineux placé à l’avant, une carte ouverte sur le guidon, indiquent un touriste.

J’essaye de régler ma marche sur la sienne, j’accélère l’allure, mais la distance qui nous sépare, au lieu de diminuer, augmente rapidement. Je suis « semé » !

J’ai, il est vrai, la pente étant de 6 %, la petite multiplication, et malgré la dureté de cette rampe, tous les mouvements du cycliste dénotent une aisance extrême. Il remue doucement les jambes et sa machine vole : son développement est évidemment supérieur à 6 mètres. De temps en temps je l’entends corner, et il me semble que sa trompe a un son railleur.

Est-ce vigueur exceptionnelle, est-ce bicyclette à mécanisme inconnu qui lui permettent un pareil train ? Pourrai-je m’en rendre compte ? J’en doute fort, et tout espoir de le rattraper est déjà bien compromis. Je viens de l’entrevoir sur ma tête, à un détour de la route ; il n’a pas l’air de forcer le moins du monde et sa marche doit être de 16 kilomètres à l’heure.

Avouons-le, un tel effort m’est impossible et je suis réellement très intrigué. Jamais un touriste - je dis touriste et non coureur — ne m’a laissé derrière lui avec cette facilité.

Que de fois n’ai-je pas lu dans la Revue que les longues pentes à 6 et 7 % étaient inabordables à la grande multiplication ! Que de récits de voyage elle a publiés, où les cyclistes avec des développements de 5 mètres ou approchants, s’empressaient, dans une touchante entente, de mettre pied à terre devant des rampes semblables !

Me faudra-t-il douter de ces récits hérissés de racines carrées, agrémentés de sinus et cosinus, récits d’une si captivante lecture ? Le doute envahirait-il mon âme ? Douter des mathématiques, c’est être bien près de ne plus croire à rien. — Doutez de la lumière, me disait mon professeur de trigonométrie, doutez du ciel et de la terre, mais ne doutez pas d’une formule.

Chose navrante ! Je sens mon respect, ma vénération pour les sinus et cosinus s’envoler peu à peu, et je crains même qu’un juste et offensant dédain ne les remplace.

Que vaut l’austère et froide théorie en présence de l’expérience, et celle-ci est éclatante : sous mes yeux une pente à 6 % a été gravie à 16 kilo à l’heure sans aucune peine. Théoriquement, ce cycliste devait monter cette côte à pied ; pratiquement, c’est à bicyclette ! Pratique et théorie : deux mots qui souvent hurlent d’être rapprochés.

J’aperçois au loin la noire silhouette du touriste se détacher sur le blanc de la route, et ses longues jambes, comme de formidables bielles, impriment à sa machine la plus rapide allure. Bientôt il disparaît. Obsédante énigme ! Ce cycliste fera-t-il une halte ? S’arrêtera-t-il au refuge du col ? J’avance aussi vite que je peux, mais je le constate, en consultant ma montre aux bornes kilométriques, j’atteins à peine 9 kil. à l’heure.

Je réfléchissais à l’inanité de cette poursuite, quand je rencontre un cantonnier. Je l’interroge.

— N’avez-vous pas vu un cycliste ?

— Avec des moustaches rouges ?

— Précisément.

— Il y a longtemps qu’il est passé, il marchait comme le vent ! J’ai pu tout juste me garer !

Ainsi cette folle allure était soutenue, c’était l’allure ordinaire de ce touriste, digne d’être classé parmi les « géants de la route » !

Le chemin continue à s’élever entre des champs cultivés et des guérets. Je dépasse des chars, des mulets chargés de fumier. Sur les terres inclinées, des bœufs tracent péniblement leur sillon, et le laboureur, de son aiguillon, stimule leur lenteur. Des femmes coiffées de grands chapeaux de paille noire, descendent ces pentes rapides, retenant par la bride les mulets, dont les bâts vides, à chaque pas, se balancent sur leur échine.

Les montagnards que je croise ont le teint rouge brique, la carrure robuste, et, malgré leur abord un peu rude, répondent complaisamment à mes questions.

Enfin l’interminable côte est finie, me voici devant le refuge. J’ai très chaud, mon pare-nuque ruisselle, et le vent est glacial ; aussi, laissant la salle aux chromos célébrant l’alliance franco-russe, j’entre dans la cuisine et m’assieds près du poêle.

L’accueil de la femme du cantonnier est très empressé. Je lui demande du lait : immédiatement, elle court après trois chèvres vagabondes qui broutaient sur les hauteurs voisines et ne tarde pas à revenir, portant avec précaution une grande jatte débordante d’écume.

Je m’enquiers de l’insaisissable touriste : elle ne l’a pas vu, il a dû passer en coup de vent. Le dernier espoir est perdu. Je m’en console. Que de choses sur cette terre je n’ai pu expliquer : ce ne sera qu’une de plus.

Pourquoi, en me chauffant, le nom d’Aréthuse me vient-il à l’esprit ? Quelle mystérieuse relation peut-il bien y avoir entre mon arrivée en moiteur au refuge et le sort infortuné de la nymphe de Diane ?

Bientôt, comme une buée légère, le voile disparaît, et je saisis le sens caché de l’histoire d’Aréthuse.

C’est une allégorie.

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, a-t-on dit, et si nous connaissions la chronique du premier empire égyptien, apparaîtrait tout un monde d’idées et de faits que nous croyons nouveaux. Les inventions se trouvent, se perdent dans les époques de barbarie et se retrouvent ensuite. Il est donc presque sûr que le cycle a été connu dans des âges très reculés. D’ailleurs, sur les bas-reliefs assyriens, se voient d’étranges roues isolées, dont la signification ou l’usage sont encore un problème pour les Champollion de nos jours.

Aréthuse était probablement une cyclettiste, et il est assez naturel d’admettre que le jour de la fête de Diane, ses nymphes organisaient, en son honneur, une course de bicyclettes.

Malheureusement, les farouches guerriers de cette époque, absorbés par des questions de balistique ou peut-être moins ingénieux que ceux des temps modernes, n’avaient pas deviné la puissance de la petite multiplication, et Aréthuse montant à toute allure sous le soleil brûlant de l’Attique, une courte et dure côte, fut naturellement changée en fontaine.

La femme du cantonnier interrompt ma rêverie en posant sur la table une tasse de lait fumant. Le pain est savoureux et les amateurs de pain complet n’ont qu’à venir passer quelques jours au village de Grimone, ils y seront idéalement.

La vue du col est bornée, mais à peine a-t-on parcouru un kilomètre, qu’à un brusque détour de la route, elle devient saisissante. Du chemin suspendu sur le précipice, on domine les sauvages escarpements entre lesquels le torrent brise ses eaux contre d’énormes rocs éboulés ; dans l’embrasure de la gorge apparaît la vallée du Buëch, aux pâturages surmontés de forêts, et sur le ciel, se découpe le noir hérissement des pics du Dévoluy.

La route de Gap à Grenoble que l’on rejoint aux Lussettes, traverse depuis la Faurie, un pays pauvre, très triste, donnant une grande impression d’âpreté et de rudesse, et le touriste, soit qu’il vienne de Grimone ou de Veynes, aspire aux horizons lointains qui l’attendent à la Croix-Haute. Au col, il descendra environ 500 mètres, et précisément à l’endroit où est planté le poteau du T. C. se déroulera devant lui un des plus beaux panoramas qu’il soit possible de contempler. Sous lui, il apercevra tout le Trièves, et dans un immense hémicycle se dresseront les monts du Dévoluy, du Valbonnais, de Belledone, le massif de la Chartreuse, où se distingue surtout la dent de Crolles. De chaque côté de l’étroite gorge se pressent en rangs serrés, escaladant les pentes abruptes, des sapins dont le sombre feuillage, tranche sur le gris des rochers et le vert tendre des pelouses.

Ordinairement règne à la Croix-Haute un vent violent, mais aujourd’hui, dans le calme d’une belle journée d’automne, le silence est absolu et n’est interrompu à de longs intervalles, que par le rauque essoufflement des machines remorquant péniblement un train.

Il y a deux ans, passant à Bourg-d’Oisans, je fis la connaissance d’un touriste et de sa femme qui y étaient en villégiature. Après le déjeuner, nous causâmes en prenant du café dans le jardin de l’hôtel.

Ce touriste me parut goûter médiocrement les charmes de la montagne et en apprécier seulement le climat. Sa femme, au contraire, ne tarissait pas sur les mille beautés du Dauphiné.

— Voulez-vous me permettre, Madame, lui dis-je, de vous demander quel est dans nos Alpes françaises, le site qui vous a le plus frappé, celui dont vous gardez le plus vivant souvenir ?

— C’est, me répondit-elle sans hésiter, la vue du col de la Croix-Haute.

Et pendant que son mari fumait silencieusement une courte pipe de bruyère — le véritable fumeur est taciturne — elle voulut bien me conter ce qu’elle appelait son « odyssée ».

Partis de Cannes pour Genève, ils voyageaient dans leur voiture, à petites journées. Ils avaient eu de nombreux incidents de route, mais leurs chevaux ne faisant qu’une quarantaine de kilomètres par jour, le temps leur avait paru un peu long, et à la fin ils soupiraient après les eaux bleues du Léman.

Franchir ainsi les Alpes est sans doute fort agréable, mais ce récit confirme la supériorité de la bicyclette.

Je me suis assis sur l’herbe, en contre-bas de la route. Je regarde sans me lasser le lumineux tableau, et dans l’air si pur, sous le soleil qui brille, mon contentement atteint son extrême limite.

Admirable douceur des choses déjà vues ! puissance du souvenir ! Je me suis arrêté, il y a cinq ans, à la Croix-Haute avec mon meilleur ami, et les moindres détails de cette excursion me reviennent en foule : les éclats de sa voix joyeuse, je crois les entendre encore. Cinq ans ont passé et il me semble que c’est hier.

Sensation étrange que celle de ne pas vieillir, et suis-je assez heureux de l’éprouver ! les mêmes plaisirs, les mêmes joies que je ressentais autrefois, je les ressens avec la même intensité aujourd’hui.

Est-ce l’hygiène, est-ce le régime que je suis qui, en conservant à mon corps la vigueur et la souplesse de la jeunesse, en sont cause ? Existe-t-il dans tout homme un fond enfant qui ne se perd jamais ? Le physique réagit-il à ce point sur le moral, et le proverbe latin peut-il s’écrire : mens laeta in corpore sano ?

Quoi qu’il en soit, alors que la plupart des hommes de mon âge sont graves, « ornés » d’embonpoint, tournent au « burgrave », j’ai encore l’insouciance et l’humeur voyageuse de mes vingt ans.

Cette gaieté de bon aloi, dont étaient animés nos pères, je ne la vois plus maintenant. Je n’aperçois que des gens préoccupés, soucieux, enfiévrés, se ruant à la poursuite de la fortune qui, pour eux, personnifie le but de l’existence. Parvenus à leurs fins, ils reconnaissent trop tard qu’ils ont poursuivi une chimère, un mirage trompeur ; ils appartiennent à leurs richesses plutôt qu’elles ne leur appartiennent, et l’indépendance, ce bien suprême, ils ne l’ont même pas. Et peut-être, du haut de leur sleeping, envient-ils le modeste touriste qui, sans souci, libre comme l’air qu’il fend d’une poitrine robuste, court heureux sur la route poudreuse.

La fortune est un lourd fardeau. Peu d’hommes en font un noble usage, et il faut une Âme d’élite pour en être digne et la supporter sans faiblir.

Bonheur de vivre ! Seuls l’éprouvent ceux dont le cœur ignore l’ambition et l’envie ; ceux contents de leur sort, quelque humble, quelque modeste qu’il soit et qui ne demandent pas à la vie plus qu’elle ne peut donner.

Je l’ai marqué d’une croix d’or le jour où par pur hasard m’apprit le nom de Kneipp. J’étais abonné à la Revue Encyclopédique et cette phrase me sauta aux yeux : Celui, dit le curé de Vœrichoffen, qui sera sobre, qui tous les matins se baignera dans l’eau froide, celui-là ne connaîtra jamais la maladie et conservera longtemps les forces de la jeunesse.

Et ces forces conservées, quelle plus agréable manière de les dépenser qu’en excursionnant à bicyclette ! Je ne veux pas dire par là évidemment qu’on doive toujours être sur les grandes routes, rien ne serait plus éloigné de ma pensée, mais simplement que ce sport constitue un des meilleurs délassements que je connaisse. Le bonheur que ressent le cycliste est un bonheur complet : il est son maître, ne dépend absolument de personne et va librement où sa fantaisie le pousse.

Il s’arrête, il marche, il vole, aspirant l’air pur à pleins poumons, respirant l’indépendance par tous les pores. Ré qué Dioù, l’orgueilleuse devise des Talleyrand-Périgord, il peut la graver sur son guidon !

Quelle jouissance infinie ne donne pas la contemplation d’un beau paysage, et que je plains l’homme dont le cœur est fermé à de telles joies. Il est passé sur la terre, l’a habitée et ne l’a pas connue.

Le XVIIIe siècle avait compris ce charme enivrant, et jamais ne furent plus nombreux qu’alors les « amants de la nature » ; un peu trop enclins peut-être à la sensiblerie, mais cet excès valait mieux que le froid et prosaïque terre-à-terre de nos jours. Le bruit sec de l’acier frappant sur la pierre me réveille à moitié : c’est le cantonnier de la Croix-Haute qui casse des cailloux.

11 heures ! Il y a deux heures que je rêve en proie à cette griserie de l’âme que bien des touristes ont ressenti. On est devenu un être immatériel qui pense et n’appartient plus à la terre ; la notion de l’endroit précis où l’on est vous échappe ; vous voyez seulement le vert des arbres, le bleu du ciel, et sur les ailes rapides de la pensée on s’envole au loin. Revenons à la réalité, et puisqu’il est onze heures, il n’est que temps de se mettre en selle, à la conquête du déjeuner. À Clelles-station, je connais une auberge : à côté coule une source glacée, en route donc.

La bicyclette à la main, je grimpe le talus et me trouve face à face avec le cantonnier.

J’aime ces modestes « fonctionnaires » à l’âme simple, et si je n’ai qu’hautaine indifférence pour les bureaucrates hiérarchisés, dont la tyrannique suffisance m’étonnera toujours dans une démocratie, je suis heureux, en revanche, de serrer la main de l’humble cantonnier.

Naturellement, je m’informe du touriste — N’avez-vous pas vu un cycliste habillé de noir ?

— Il en est bien « descendu » un entre sept et huit heures, mais je n’ai fait que l’entrevoir. Il est passé comme un éclair.

Un éclair ! C’est lui. Trois heures d’avance, il doit être à Vif, si ce n’est à Grenoble. N’y pensons plus.

Le cantonnier se tient debout devant moi, semblant attendre de nouvelles questions. C’est un homme d’une quarantaine d’années, robuste, le teint hâlé par son pénible labeur. Son air grave et résigné m’intéresse. Quelle destinée que la sienne, pensai-je, être enchaîné à ces rochers, voir chaque jour sur la route et sur les hauts remblais la vie joyeuse, insouciante, fortunée, qu’il doit les envier les heureux de ce monde !

— Vilain pays, l’hiver, lui dis-je.

— Rude, oui ; vilain, non, répondit-il, et sa figure s’éclaira d’un bon sourire. L’hiver, on se chauffe en famille, et devant une gaie flambée de sapin ou de hêtre, entre ma femme et mes enfants, je suis heureux. Ici, on se sent vivre, et la bise vaut mieux pour la santé que « l’air des villes ». J’ai fait mon service à Paris, et il me tardait de revoir mes montagnes.

C’était moi qui me trompais. Le cantonnier me donne une leçon de philosophie. Au fond, il a raison, le bonheur est relatif, on l’a en soi. On peut être heureux partout, et puis surtout, il s’agit de se croire heureux pour l’être.

Cette bonhomie m’enchante. Sous cette poitrine velue doit battre un cœur loyal.

— Votre main, cantonnier.

Je la lui serre avec plaisir, et, accompagné des vœux et du « bon voyage » de mon nouvel ami, je descends rapidement la côte de la Croix-Haute.

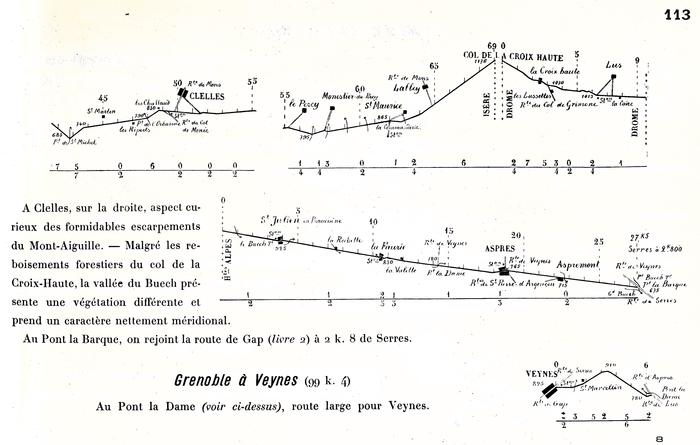

La pente est fort raide, du 6 % d’après le graphique, aussi suis-je vite au bas de la rampe. De l’ancienne maison de poste de Saint-Maurice à Clelles, descente faible et ondulations. Bientôt, à un détour de la route, apparaît altier, menaçant, le Mont Aiguille dont l’immense nef flotte sur une mer de nuages. Je l’ai constamment devant moi jusqu’à Clelles.

Arrivé à l’auberge, après une ablution à la froide fontaine, je monte, la bicyclette sous le bras, les cinq ou six marches de la terrasse sur laquelle s’ouvre l’entrée. Assis à une table se trouvait un cycliste.

Il se retourne : c’est lui ! C’est le touriste rouge.

Nous nous saluons. Me voyant embarrassé de ma bicyclette il m’indique très courtoisement la pièce où était remisée la sienne.

L’aspect de ce touriste ne répond pas à l’idée que je m’en faisais et déconcerte mes prévisions. Âgé d’une trentaine d’années environ, l’air timide, sa figure est empreinte d’une douceur mélancolique qui me surprend ; mais dans ses yeux pensifs, je vois luire une droiture et une franchise qui me ravissent. Sa voix, très sympathique, est une de ces voix qui attirent et dont malgré soi on subit le charme.

— Laissez-moi, monsieur, lui dis-je, en revenant sur la terrasse, vous complimenter de la manière dont vous avez passé le col de Grimone. C’est absolument remarquable. Serais-je indiscret de vous demander votre développement ?

— Nullement, j’ai 6m,50 et je monte facilement jusqu’au 7 %. Après, c’est autre chose. Et maintenant veuillez m’excuser, je vous prie, si je n’ai pas fait route avec vous. En vous voyant marcher si lentement, je vous ai cru fatigué et ai supposé que vous graviriez bientôt la longue côte à pied. Je me suis dérobé à cette dure épreuve.

— Savez-vous, repris-je, que votre performance réduit à néant les belles théories d’illustres mathématiciens ?

— Je sais, répliqua-t-il modestement, que mon cas est peu ordinaire, mais précisément parce qu’il est exceptionnel, on ne doit pas s’y arrêter. Je n’ai, je vous assure, aucun mérite à monter ainsi. Le dois-je à ma maigreur, à mon faible poids ? La longueur de mes jambes intervient-elle ? Je l’ignore.

Mais, je vous le répète, de pareilles côtes sont un jeu pour moi. Je vous avouerai, et cela vous fera sans doute plaisir (sûrement c’est un psychologue), j’ai échoué devant la rampe de Laffrey.

Je respirai. La petite multiplication l’emportait donc, la sainte théorie brillait de nouveau d’un éclat incontesté, et dans mon esprit un instant obscurci, sinus et cosinus faisaient un retour triomphal. Tout s’expliquait. J’avais simplement devant moi un cycliste ne pesant pas, très nerveux muni de leviers puissants : ce n’était pas un être miraculeux, et sa bicyclette ne recelait aucun mécanisme inconnu.

Cette conversation nous avait forcément liés aussi convînmes-nous de déjeuner ensemble. Le joyeux repas et comme nous nous entendions bien ! Je lui laisse les plats de viande, lui ne touche pas aux légumes. Son appétit est formidable. Les légumes, il les dédaigne heureusement ; sans cela notre tête-à-tête eût dégénéré en véritable struggle of life.

Naturellement je me garde bien de lui exposer les bienfaits et les avantages du végétarisme. L’instinct de conservation inné dans tout homme m’en empêche. Plus tard je verrai. D’ailleurs comment oser soutenir à quelqu’un d’une si invraisemblable maigreur que le végétarisme contrarie l’obésité et augmente l’endurance ? Le coup droit qu’il me porterait n’est que trop facile à prévoir.

Le déjeuner s’achève gaiement, et, les cigarettes allumées, nous prenons le café sur la terrasse. Le café bu, le touriste se fait apporter une bouteille de chartreuse.

— On ne saurait, dit-il gravement, trop encourager ces pieux cénobites.

C’en est trop ! Un cycliste abstinent laisserait-il passer sans protester de pareilles paroles ! aussi, me levant, je fais une virulente sortie contre l’alcoolisme, vantant l’abstinence, la force qu’elle donne.

— Mais enfin, objecta-t-il, comment expliquez-vous qu’un verre de liqueur accroisse ma vigueur et me permette d’accentuer l’allure ?

— Le coup de fouet, répondis-je, fait-il du bien au cheval, et pourtant il va plus vite. Vous êtes dupe d’une illusion, et cette excitation que je ne nie pas, est toujours suivie d’une dépression qui nécessite un second petit verre pour la surmonter. Peu à peu, on en vient à doubler, à tripler la dose excitatrice, jusqu’à ce que le système nerveux, usé, brûlé, vous refuse tout service.

— Vous pourriez bien avoir raison. Si je me suis arrêté à Clelles, c’est qu’une défaillance m’a pris : jamais je n’en avais éprouvé. Il serait bizarre qu’elle fût due aux petits verres que j’absorbe.

Et après un silence : Non ! je ne le boirai pas ! Je vais me priver de toute liqueur, faire un essai loyal, et comme en ce monde tout arrive, peut-être me verrez-vous un jour membre de la Croix-Bleue !

Nous avons fini de fumer et faisons une courte promenade autour du hameau. La vue du mont Aiguille enthousiasme mon compagnon. Il veut en emporter une photographie.

— Je la mettrai sur ma table de travail, elle me rappellera notre heureuse rencontre.

Je regarde sa haute taille, son extrême sveltesse : ce sera un « portrait de famille ».

Ce touriste va à Grenoble, moi à Uriage, nous ne nous séparerons donc qu’à Vif. La route du Monêtier, après une courte montée, descend très rapidement jusqu’au torrent que le chemin de fer franchit sur un hardi viaduc, ensuite plus modérément jusqu’au ravin de St-Michel. Là, commence la rampe de 7 kilomètres du col du Fau. Les 3 premiers kilomètres sont particulièrement durs. La pente étant de 6 %, je saute de machine pour changer de développement. Le touriste s’est également arrêté et suit mes mouvements avec un compatissant intérêt. La chaîne est vite remise et j’ai quitté mes gants.

— Quand vous voudrez.

— Eh bien, en selle.

Hélas, son indiscutable puissance s’affirme encore.

— Je ne puis vous « tenir pied » ! je me fatiguerai ! je vous attendrai au haut de la côte.

Et il disparaît avec cette étonnante aisance qui me désespère. À quoi bon se presser, le résultat est acquis. Faisons plutôt preuve de cette aimable philosophie avec laquelle se supporte la défaite, et montons avec l’agréable lenteur, l’insultante facilité que donne la petite multiplication.

Enfin me voici au sommet de la rampe et j’aperçois le touriste nonchalamment couché sur l’herbe, à l’ombre d’un pommier. Debout, près de lui, une jeune bergère dont le tablier rouge ressort sur le vert du pré, surveille ses brebis. C’est une pastorale de Lancret.

J’avais perdu tout espoir ! me cria-t-il de loin.

Décidément, ce calme qu’il affecte, cette écrasante supériorité qu’il a sur moi sont exaspérants : heureusement, à part cela, il est charmant. Et qui n’a pas de « défauts » !

— J’ai mis, répondis-je, un peu plus de temps que vous, il est vrai, mais je n’ai ressenti aucune fatigue ; et pour me servir de votre phrase sur la Croix-Bleue, je vous dirai, moi aussi, que tout arrive... même les bicyclettes développant 2m,90.

Au col nous nous arrêtons quelques instants pour contempler la vue qui est très étendue. D’un côté apparaît le cirque mamelonné du Trièves avec son fond merveilleux de hautes cimes ; de l’autre la fraîche vallée de la Gresse, dominée par les crêtes rocheuses du Vercors.

C’est ici que commence la descente de 19 kilomètres qui nous amènera à Vif : très raide jusqu’au Monêtier, elle s’adoucit à la sortie du village. Bientôt la ligne de Veynes, que la route longeait, s’enfonce dans la montagne, décrivant une immense boucle qui lui permettra de racheter la grande différence de niveau entre le Monêtier et Vif.

La pente ne tarde pas à devenir plus rapide, notre allure également, et c’est dans un véritable enchantement que nous volons à l’ombre des grands arbres. Tout à coup, mon compagnon juge bon de mettre ses pieds sur la tête de fourche et de s’abandonner à l’impulsion de sa machine. Je lui représente vainement le danger d’une pareille pratique.

Impuissantes raisons ! et devant moi, il part comme une flèche. Il a passé, par un vrai miracle, au milieu d’une troupe d’enfants ; un chien le poursuit sans l’atteindre ; les virages se font au petit bonheur et je le perds de vue.

Je croise sur un pont, la voie ferrée dont la déclivité paraît prodigieuse. Effet d’optique simplement, car la pente ne dépasse pas 27 m/m par mètre. Un kilomètre plus loin, après un second lacet, elle franchit à son tour la route sur un magnifique viaduc.

Sous l’arche, assis sur une borne, le touriste m’attendait.

— Eh bien, ces catastrophes dont vous me menaciez ?

— Plus heureux que sage », lui dis-je en mettant pied à terre. En France, d’ailleurs, le succès justifie tout.

À Vif, longue halte pendant laquelle nous projetons, au printemps prochain, une course à la Grande Chartreuse. Je l’accompagne ensuite jusqu’à la sortie du village.

— Écrirez-vous, me demanda-t-il, votre excursion à la Croix-Haute ? Je vous saurais gré de vouloir bien me l’envoyer.

— Très volontiers, répondis-je en souriant, mais je doute fort qu’elle vous intéresse. Réellement le sujet est trop mince.

Une dernière poignée de main, et bientôt le touriste rouge disparaît dans la poussière de la route.

d’Espinassous